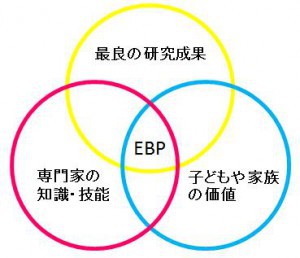

エビデンスベーストプラクティス(evidence-based practice: EBP)とは、対象者の特徴、文化、優先傾向に照らして、最良の利用可能な研究成果(=エビデンス)を、臨床技能に統合することである(APA, 2006)。 もともとはEBM(evidence-based medicine)として医療の分野で生まれ、様々な分野に波及した概念である。その本質は、専門家の個人的な勘や経験、組織の慣習、または特定の学派の考えのみに拠って立つことでなされる意思決定(主として支援者が行う)から離れ、種々の研究成果を援用しながら個々の対象児者に近づくことである。

もともとはEBM(evidence-based medicine)として医療の分野で生まれ、様々な分野に波及した概念である。その本質は、専門家の個人的な勘や経験、組織の慣習、または特定の学派の考えのみに拠って立つことでなされる意思決定(主として支援者が行う)から離れ、種々の研究成果を援用しながら個々の対象児者に近づくことである。

「Interventions that researchers have shown to be effective are called evidence-based practices.研究者によって効果的であると示された介入はエビデンスベーストプラクティスと呼ばれる」

日本でも、この定義とこのセンターが認定したEBPリストとに基づいて、「○○(あるアプローチ)はEBP認定された」といった発言や記述がなされることがある。

APAの定義が、エビデンスのある方法を個々の対象児者に用いる際のスタンスや方法を指すのに対して、NPDCの定義は、エビデンスのある方法そのものを指してEBPとしている。

NPDCの定義とリストは、米国心理学会のESTs(Empirically Supported Treatments:実証的に支持された治療法)と同様のものであるといえる。ESTsは、設定された評価基準に基づいて種々の方法を価値づけ、選別することに主眼があるものである。斎藤(2012)の「EBPの理解がかつての臨床心理学におけるESTsの段階にとどまっている領域では、その活動の主目的が非科学的な方法論の排除に向けられていたり、個別の実践に焦点をあてるのではなく科学的な一般性の確立によって自領域の権威化に向けられたりする傾向がある」という指摘は、自閉症支援の分野においても大いに当てはまるものである。

特にも重要であると思われるのが、“個々の実践に焦点をあてるのではなく”という点である。本来、権威から遠ざかり個々の対象児者に近づくためのEBPが、この誤解によってエビデンスという新たな権威に振り回され、方法論中心の実践、議論に終始することにつながる恐れがある。

「エビデンスのある方法」≠「エビデンスベーストプラクティス」

EBPとは、エビデンスのある介入方法そのものを指すのではない。

また、エビデンスのある介入方法を鵜呑みにし、そのまま適用することでもない。

各アプローチの関心と範疇

自閉症支援には様々なアプローチがある。例えば、TEACCH、ABA、PECS、ロバース法、PRT、DIR、RDI、ESDM、ソーシャルストーリー、コミック会話、作業療法、感覚統合、SCERTS…。挙げればきりがなく、混乱するのも当然といった状況である。

実際、これらを併記することも、「○○と△△、どっちの方がよい?」と考えることもほとんど意味がない。なぜなら、それぞれの目的・関心や範疇が異なるからである。

例えば、海外の多くの文献では、種々のアプローチをFocused Approach(照準的アプローチ)とComprehensive Approach(包括的アプローチ)とに大きく分類して紹介している。照準的アプローチは、目標が特定のスキルの獲得など的が絞られているものをいい、包括的アプローチは理念や枠組みをもとに様々な要素を含んでいるものをいう。照準的アプローチと包括的アプローチを比較することは、例えば、「走り幅跳びと陸上どっちがよい?」と問うことと同じくらいおかしなことといえる。

自閉症である前に一人の子どもである:一人として同じ自閉症児はいない

自閉症スペクトラム障害(Autism Spectrum Disorder(s))は、実際の生活場面あるいは教育・臨床場面においては、Disabilities(Dis-Abilties:複数のアビリティがない、まだない、あっても発揮できない)と捉えることのできる障害である(自閉症に限ったことではないが)。

同じ障害名でも子どもの実態は様々であり、“自閉症に有効な支援”という単一の支援方法は存在しない。教育的アプローチにおいて、“自閉症に有効な支援”が存在するとするならば、その正体は、例えば、意図を伝えたり、指示を理解したり、情動を調整したり、日課に沿って活動したり、体を上手に動かしたり、トイレをしたり…するのに有効な支援の総体である。

× “自閉症” → “自閉症に有効な支援=○○法”

○ 自閉症である前に一人の子どもである ⇔ 実態・目的に応じた方法の取捨選択

エビデンスには科学的根拠の強さに基づいて“エビデンスレベル”というものが想定されている。分野や人によっても違いがあるが、一般に、レベルの高いものはシステマティックレビュー(SR)やメタアナリシス、ランダム化比較試験(RCT)とされ、低いものは専門家や権威者の意見とされる。

EBPにおいて、エビデンスレベルの高い情報を求め、採用することは重要な要素である。自閉症支援においても、ここ数年、様々なアプローチでRCTが行われ、そしてそれらのSRが行われている。しかし、繰り返しになるが、EBPにおいては、エビデンスのある方法を単に用いるのではなく、エビデンスのある方法と、支援者の知識・技能と、対象児者の実態や価値観とを統合しなければならない。

エビデンスのある方法を正確に実施していくために、アプローチによっては実施資格を定めているものもある。開発者から確かな知識・技術とその目的を学ぶことは、より高いレベルで三者を統合するために重要である。

SRやRCTの結果だけがエビデンスかというとそうではない。研究は、その目的によって様々なタイプがある。例えば、自閉症支援研究において代表的なものには、個人内の変化を捉えること、特定の行動の制御変数を見つけることを目的とする単一事例研究がある。

自閉症児に対する様々なプログラムの多くは、単一事例研究を含む種々の研究成果に基づいて構成されている。様々な要素を含むプログラムを扱うRCTなどの比較研究においてはその要素がパッケージ化され一つの独立変数として扱われる。例えば、介入の中には、指さしに取り組んでいる子ども、1語文に取り組んでいる子ども、2語文に取り組んでいる子ども…がいたとしても、結果は“コミュニケーション領域の向上”、“知的機能の向上”“自閉症の強度の低下”などとしてまとめられる。さらに、それぞれの子どもの目標を決定する中には、多かれ少なかれ(マニュアルやプロトコルによる)、支援者の判断が含まれている。

エビデンスレベルが高いとされるRCTであっても、研究論文の内容を吟味する必要があることが分かる。RCTの結果などをまとめたSRも同様である。単一事例研究においては、結果をどこまで一般化できるか、あるいは自分が担当する子どもにも同様に適用できるかを吟味しなければならない。

よりエビデンスレベルの高い情報を求めるだけでなく、研究の特徴を理解し、吟味することが、真に科学的な態度といえる。

エビデンスを中心とした全体の流れは、エビデンスを「つくる」「つたえる」「つかう」の3つに大きく分けられる。

つくる:エビデンスは、研究者による研究によって作られる。研究者の中には、大学や研究機関の先生はもちろん、実践的研究を行ういわゆる“現場の人”も含まれる。エビデンスを作る作業は、理論や先行研究をもとにデザインされた綿密な計画とその遂行によってなされる。また、対象児やその家族、関係機関の協力も必要である。

つかう:順序が逆であるが「つたえる」の前に「つかう」について。使うとは、まさにEBPのことである。研究によって得られたエビデンスを単に実際の臨床に使用することではない。

つたえる:伝えるとは、「つくる」と「つかう」をつなぐ部分である。「つくる」と「つかう」の部分には大きなギャップがあるのが現状であると思われる。

・1つの研究をまとめるのには莫大な労力と時間がかかり、まさに産みの苦しみを伴う仕事をしている研究者

・子どものことを良く見て、子どもに合わせて柔軟に試行錯誤を繰り返しながら、よりよいものを目指しながら支援している家族や実践者

両者を心から尊敬し、本サイトが「つたえる」の一部を担い、両者のギャップを少しでも埋め、「つくる」「つかう」を促進できたら幸いである。

National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. What are Evidence-Based Practices (EBP)?. http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/evidence-based-practices

斎藤清二(2012)医療におけるナラティブとエビデンス:対立から調和へ. 遠見書房.